Unser Abend endet bekanntermaßen ohne Heizung, dafür mit bisher unbekannten Erkenntnissen über einen Teil der Seele Kanadas. Dank TVs – und dem Telefonbuch des Yukons, das bunt ausgestreckt auf dem Nachtschrank liegt:

Im Fernsehen laufen die Nachrichten:

British Columbia im Ausnahmezustand. Waldbrände greifen zügellos und kaum aufhaltbar um sich: 27000 Menschen wurden evakuiert, 35000 Menschen warten auf die Evakuierung.

Werbung: dank eines neuen Gesetzes verjährt nun Kindesmissbrauch nicht mehr. Heimische Anwälte bieten kostenlose Unterstützung bei Klagen.

„House hunters“: gesucht werden vor allem Domizile mit Pool und drei Bädern. Gerne Meernähe, am liebsten ohne Nachbarn. In den USA.

Newsflash: Mit Justin Trudeau sind weniger als 50% der Kanadier noch zufrieden. Weil der den sozialen Hausbau scheinbar nicht hinkriegt. Siehe „House hunters“.

NWT: Chiefs der First Nations der North Western Territories kommen zusammen: in Tracht und mit Federschmuck auf dem Haupt. Sie beschweren sich, dass Kinder und hilflose Alte ohne Wissen der Familien Tausende von Kilometern evakuiert wurden. Für sie riecht das zu sehr nach den 60er Jahren, als indigene Kinder ihren Eltern entrissen wurden zur Umerziehung durch die katholische Kirche.

Die indische Community hat übrigens ihren eigenen kanadischen Sender. Dort laufen nicht nur Bollywoodfilme, sondern vor allem Neuigkeiten aus der punjabi Gemeinschaft im Exil: indische Nachrichten aus Kanada.

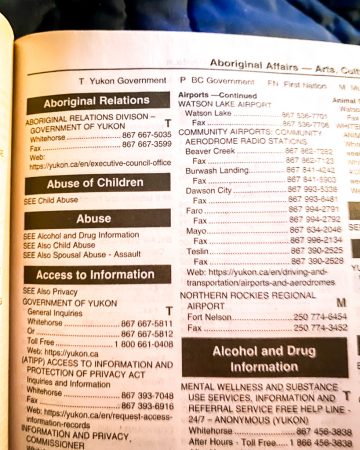

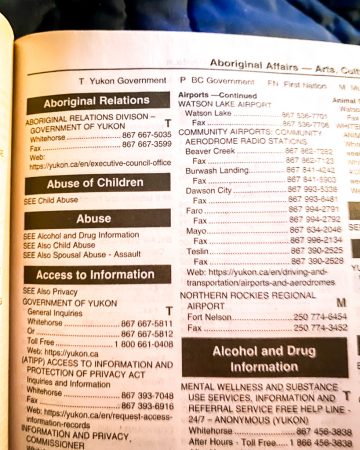

Das Telefonbuch des gesamten Yukons:

Abgegriffen, bunt und dünner als das Bocholter Telefonbuch Ende der 90er. Alle –ohne Ausnahme, alle!–stehen drin. Spannend sind die Oberrubriken, die Ausdruck dafür sind, worum es im Alltagsleben des Yukons so geht:

Aboriginal Relations über Abuse of children und Alkoholinformation.

Bärensicherheit über Bingo und Burning permits.

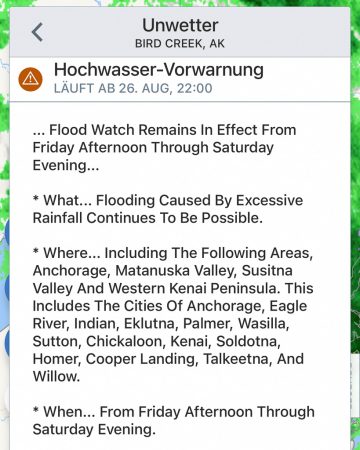

Flut und Waldfeuer.

Mental health und Minen.

Sexuell übertragbare Krankheiten über Sheriff und Schneebeseitigung.

Gerne hätten wir uns auch am folgenden Morgen weiter durch die Programme gezappt. Aber es hilft nix: wir müssen weiter. Vorbei am kaputten Kühlschrank vor unserer Motelzimmertür, vorbei an den munter schnatternden Bikern, die morgens um halb 8h äußert fröhlich wirklich nur absolut Unsinniges von sich geben, vorbei an der indischen Dame, die ohne zu klopfen unsere Tür aufreißt, als wir noch in den Betten liegen: “Door is OPEN!“ Ja, natürlich. Weil wir auf unsere Heizung warten…

Um 10:30h sitzen wir wieder im Magicbus. Noch 30 Kilometer bis zur Grenze. Ein Weißkopfadler thront einsam auf einem solitären Baum im Moor. Anscheinend ist er es, der uns aus dem Yukon verabschieden soll.

Grenze Alaska, 11h. Ein buntes Schild weist darauf hin: „We got bigger problems than mosquitos.“ Was auch immer das zu bedeuten hat. Der Zöllner winkt uns ran: parken, aussteigen, mitkommen.

Als wir das Büro betreten ist es 10h. Zeitumstellung.

Miss Forbes ist diejenige, die darüber entscheidet, ob wir mitsamt dem Magicbus einreisen dürfen. Genau genommen, mit zweieinhalb Pässen, denn Chouchous Visum ist in einem mittlerweile ziemlich abgelaufenen Pass, zerschnitten.

Miss Forbes ist außergewöhnlich gut drauf. Lockerer Pflechtschwanz, geboren in Kalifornien, hat sie die letzten Jahrzehnte im Winde North Dakotas verbracht. Miss Forbes ist erst seit einem Jahr in Alaska. Ist im Winter gar nicht so schlimm, zwei Zwiebelschichten müsste sie immer wieder ausziehen, sie zieht sich irgendwie immer zu dick an.

Über Miss Forbes hängt ein ausgestopfter Bär. Der fletscht die Zähne, Miss Forbes Gott sei Dank nicht. Nur die Tomaten und die Avocado müssten wir da lassen. Miss Forbes weiß nicht genau warum und lacht. Dann haben wir zwei Stempel in den Pässen. Den abgelaufen Pass stempelt sie nicht.

10:40h: Alaska!

Kilometer sind zu Meilen geworden, Meter zu Feet, Grad sind jetzt Fahrenheit, außerdem gibt es Inches, amerikanischer statt kanadischer Dollar und nur noch Galonen statt Liter zu tanken. Gut, dass wir eine Stunde gewonnen haben, um das alles erstmal nachzurechen…

Alaskahighway in Alaska. Die ersten zwei Kilometer sind äußerst geschmeidig. Als wollte man den Kanadiern mal zeigen, wie das eigentlich geht: Heyho and cheereeohhy Champ, so baut man gute Straße auf Permafrost! Die Nummer wird allerdings nicht lange durchgehalten.

Nach zwei Kilometern landen wir in der längsten Baustelle der Welt. Eingereiht in einen Pulk von Pickups, der Magicbus startet mittig hinter dem Pilotwagen.

5 Kilometer Gehoppel („Dip“ oder „Bump“) weiter: der Pilotwagen hat uns gnadenlos abhängt, die Pickups auch, als der Magicbus vom Dauergerappel die Nase voll hat und einfach sein Windshield von sich wirft. Bremsen quietschen auf Schotter, das Schild wird im tiefen Staub wieder ein sammelt, der Magicbus hoppelt mal wieder als letzter ins Ziel. Ohne Pilotfahrzeug. Aber immerhin da. Und dann kommt Tok.

Tok, 1214 Einwohner. Nach Whitehorse die größte Stadt im großen, weiten Umkreis. Hier müssen wir unsere Vorräte aufstocken. Und unsere ersten Kontakte mit den Alaskanern machen. Nach Miss Forbes natürlich – aber die ist ja eigentlich aus North Dakota.

Erster Stopp: tanken. Bei Shell fühlen wir uns sicher. Eine Galone Diesel für 4,44 Dollar. Die Visakarte wird am Tankterminal nicht akzeptiert. Ich marschiere in den Laden. Die nette Dame, ungefähr im doppelten Rentenalter, auch mit Flechtzopf wie Miss Forbes, und sehr zugewandt, schaltet problemlos Säule 8 frei. Wieviel Liter eine Galone ungefähr sind, kann sie mir auch nicht sagen, machen wir also PiMalDaumen 50 Dollar. Locker zur Säule zurückgeschlendert, wo Chouchou –den Tränen nah—schon mit dem Zapfhahn rangelt. Der ging ganz problemlos in den Magicbus hinein, wirklich!, nur leider, leider so gar nicht mehr hinaus. Und Diesel, nee, der kam auch nicht. Wir brauchen also einen Fachmann. Nach 90 Minuten Alaska.

Das Schöne an der ganzen Situation ist ja, dass man Länder am allerbesten kennenlernt, indem man sich mit dessen Mechanikern auseinander setzen muss. Oder, indem man mit den Elchjägern billigen Fusel in einer rauchigen Spelunke trinkt. Das zweite wäre uns lieber gewesen, wir müssen nun mit dem ersten erstmal Vorlieb nehmen.

Chouchou ist derjenige, der nach Hilfe fragt (meine Nerven sind natürlich schon wieder aufgebraucht, aber ich bin auch in Trauer) und kurz darauf mit zwei stattlichen Männern zurück an die Säule tritt. Die rücken mit einem beherzten Nasehochziehen ihre Bieberfellmützen zurecht, spucken aus und fackeln nicht lange. Statt mit zärtlichem Biegen und sanftem Rütteln wird ein paar Mal mit eiserner Manneskraft auf dem Magicbus eingeprügelt –ohne Rücksicht auf Verluste, nimm das! Mit einem herzzerreißenden Knall und ein bisschen Funkenschlag befördern sie die Pistole nach zwei exzessiven Gewaltminuten aus der viel zu kleinen Tanköffnung des Bulli wieder heraus. „There you go.“ Und jetzt ab an Tanksäule 6 mit Euch. Die, mit dem kleinen Hahn, what else!? Ja. What else eigentlich!?

Im Supermarkt hingegen läuft alles reibungslos.

Über seichte Berge rollen wir wieder raus aus der Stadt. Durch eine endlose Landschaft, die viel geordneter, zivilisierter und homogener wirkt als auf yukonischer Seite. Chouchou beschreibt es quälend exakt: auch ein bisschen langweiliger. Aber wirklich nur ein sehr kleines bisschen.

Unser erstes Camp bauen wir auf einem menschenverlassenen Campingplatz auf: Dry Creek State Recreation Site, in einem Wäldchen nahe der Zweihäusersiedlung Gulkana. Außer uns sind nur eine Menge Mosquitos da. Und ein paar Hörnchen, die seltsamerweise nicht normal klackern, sondern zwitschern als wollten sie Vögel imitieren, von Angesicht eher Kobold als Streifenhorn.

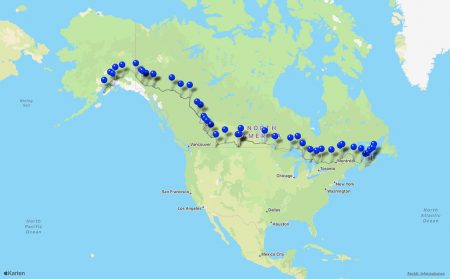

Alaska. Wir sind tatsächlich hier. Die Globetrottels und der Magicbus. Nach 11100 Kilometern in Kanada. Nach Wind und Wetter und einem gewonnenen Kampf über die Zapfpistole. Mitten im Reich der Mücken und Koboldhörnchen.

Was für ein Meilenstein.